- 首頁

- >

- 正文

【專題】俱樂部中性名的奧妙,你究竟知多少?

體壇周報全媒體記者馬德興報道

中國足球2021新賽季的開賽時間雖已大致明確,但諸多細節依然未公布,特別是準入情況至今不明。受到母公司以及整個經濟大環境的影響,職業足球俱樂部當下的生存暫時遇到了困難。中國足協去年底要求俱樂部名稱“中性化”的規定,似乎又讓職業足球俱樂部雪上加霜,否則也不會被認為是壓垮中國職業俱樂部的最后一根稻草。所以,中性名的規定到底有怎樣的奧妙?

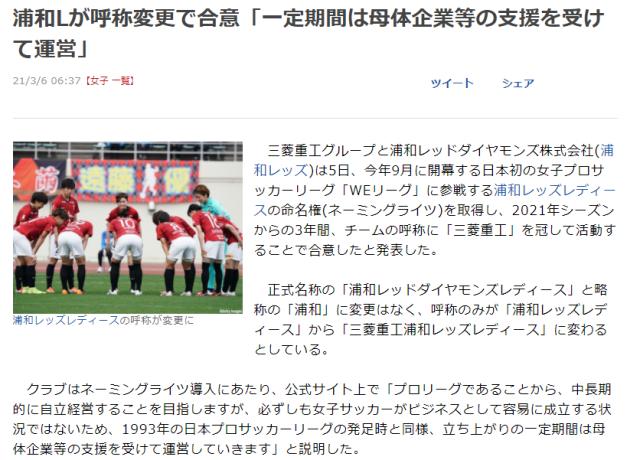

浦和女足重新冠上企業名

中國足壇關于名稱中性化爭議不斷時,或許沒有人會注意近鄰日本足壇的這樣一則消息。

3月5日,日本三菱重工集團和浦和紅鉆股份有限公司聯合發布消息,稱三菱重工獲得了將參加全新日本女足職業聯賽隊伍“浦和紅鉆女足隊(Urawa Red Diamonds Ladies)”的冠名權。從2021賽季開始的三個賽季中,浦和紅鉆俱樂部下屬的女足隊伍將以“三菱重工浦和紅女隊(Mitsubishi Heavy Industries Urawa Reds Ladies)”的隊名參賽。

雙方在同時發布的公告中強調:俱樂部下屬女足隊全稱“Urawa Red Diamonds Ladies(浦和紅鉆女隊)”以及縮寫“Urawa(浦和)”保持不變,僅僅只是在球隊的名稱前加上冠名公司的名字。浦和紅鉆俱樂部公司在公告中還表示:“作為職業聯賽俱樂部,我們的目標是中長期實現獨立運營,但女子足球并不是那么容易建立市場、形成產業的,所以就像1993年日本(男足)職業聯賽剛剛起步時那樣,我們一段時間里將在母公司的支持下繼續聯合展開運營。”

這其實是一個很值得當下中國職業足球界關注并引發思考的消息。日本女足職業聯賽完全借鑒男足職業聯賽發展的成功經驗,將在今年9月啟動一個有11隊參賽、名為“WE-League”的全新女足職業聯賽,以取代已成功運營30多年的“Nadeshiko League(撫子聯賽)”,各項準入標準、要求等相比以往有明顯提高,但這并不是本文所要討論的重點。

真正值得關注的是:就像浦和紅鉆俱樂部在官方公告中所說的,“我們一段時間里將在母公司的支持下繼續聯合展開運營。”(注:浦和紅鉆女隊2005年并入浦和紅鉆俱樂部。)日本全新的女足職業聯賽諸多標準中,很重要一條就是名稱的“中性化”。但既然是中性名稱了,緣何這次浦和女隊又會被允許冠上“三菱重工”這樣的企業名稱?這似乎與我們印象中的日本職業聯賽發展要求不符。

更何況,“三菱重工”又曾是“浦和紅鉆俱樂部股份有限公司”的大股東,只不過后來因在2016年收購了日產汽車公司的股份,后者在橫濱馬里諾斯俱樂部股份有限公司中有股份,根據日本職業聯盟“不得存在關聯關系”的相關規定,三菱重工和三菱自工兩個公司分別以60.8%和39.2%的占比,共同創建了一個名為“鉆石FC伙伴株式會社”,并以此取代原浦和紅鉆俱樂部股份有限公司占大股的“三菱重工”,從而避免關聯關系。也就是說,如果追根溯源,“浦和紅鉆俱樂部股份有限公司”有點像“三菱重工”這個集團公司的“孫子輩”,中間夾著一個“鉆石FC伙伴株式會社”。(浦和紅鉆俱樂部股份有限公司的控股方還有其他40多個公司,這里就不再具體羅列。)

如何理解“爺爺輩”公司給“孫子輩”公司的球隊冠名?這又回到了記者先前文章中所強調的“俱樂部”與“俱樂部公司”兩個截然不同的概念。本文開頭提及的新聞中,請注意是“三菱重工”和“浦和紅鉆股份有限公司”聯合發布聲明,而不是“浦和紅鉆俱樂部”這個主體,也就是屬于公司間的合作與經營活動。再加上日本男足職業聯賽從1993年起同樣存在著過渡期,即起步階段暫時允許公司名字出現在隊名之中,這在下文中有專門介紹。

對照中國足協去年12月印發的《關于各級職業聯賽實行俱樂部名稱非企業化變更的通知(以下簡稱“通知”)》,我們就可以理解,緣何這個通知會引發如此大的爭議。因為《通知》中真正“中性”的并不是俱樂部,而是“俱樂部公司”,也就是“主體”差異。

首先,無論歐美還是近鄰日本,他們都是先有“俱樂部”、后有“俱樂部公司”。他們實施“中性化”的是俱樂部名稱,也就是在類似國內民政部門登記注冊的社團組織。之后為順應職業化的發展、滿足各種經營活動、商業化的需求,前往類似國內的工商部門注冊,成立“公司”。

而在中國,所謂“職業俱樂部”其實都是企業下屬的部門或分公司,屬二級或三級公司,企業名稱直接出現在俱樂部公司名稱中,可以理解為“冠名”。《通知》實質是禁止“冠名”。既然被剝奪了冠名的資格,相關企業或公司的積極性當然大受影響。

換而言之,足協下發通知的本意、出發點沒錯,希望國內的職業俱樂部能使用“中性名”,以便為下一步的發展與商業開發奠定基礎,讓俱樂部留存的時間可以更長。但因為混淆了“俱樂部”與“俱樂部公司”的概念,甚至從中國足球職業化起步階段就沒有嚴格區分兩者之間的關系與定位,導致的結果其實是變成了“俱樂部公司”名稱的“中性化”,這當然也很容易引起企業與公司的強烈不滿。

RB萊比錫并無母公司名稱

提及日本浦和紅鉆女足隊冠名一事,自然會讓人想起RB萊比錫隊,不少人甚至都以萊比錫為反例,舉證中國足協下發《通知》之不合理、不科學。但這其中,依然還是存在著誤解。

“RB萊比錫”這個名稱中的“RB”并不是“Red Bull(紅牛)”的簡稱,而是德語“RasenBallsport(草地球類運動)”一詞中的縮寫。當然,這屬于商業運作中的小手段,畢竟“RB”更容易讓人想到“紅牛”,僅此而已。因為德國足協明文規定,企業或贊助商的名稱不允許出現在俱樂部名稱中。同時,根據德國法律,單一實體(個人或公司)占大多數股權的俱樂部不被允許參加職業聯賽,也就是受制于“50+1”規定的限制(暫不討論RB萊比錫突破限制的問題)。所以,雖然紅牛公司早在2006年就想進軍德國足壇,但直至2008年德國足球改革,即地區聯賽級別(第四級別)以下的俱樂部(均為業余俱樂部)無需聯賽參賽許可證,也就是不在德國職業聯盟許可證制度(DFB licensing system)管轄范圍之內,“RB萊比錫”才得以在2009年5月19日成立。

當時,身處德國第五級聯賽的馬克蘭斯塔德(SSV Markranstadt)俱樂部首先單獨成立了一個隸屬公司,然后以公司間合作的名義,與“紅牛股份有限公司(Red Bull GmbH)”搭上了關系,后者獲得了馬克蘭斯塔德俱樂部一線隊的地區聯賽的參賽權。但要參加地區聯賽,還需相應的梯隊,所以,紅牛公司又從其他俱樂部手中買下了青少年梯隊的參賽權。經德國東北區地方足協審核通過后,RB萊比錫隊才算開始了升級之路,直至2016-17賽季征戰德甲頂級聯賽。(當然,整個過程相當復雜,這里就不再展開介紹。)

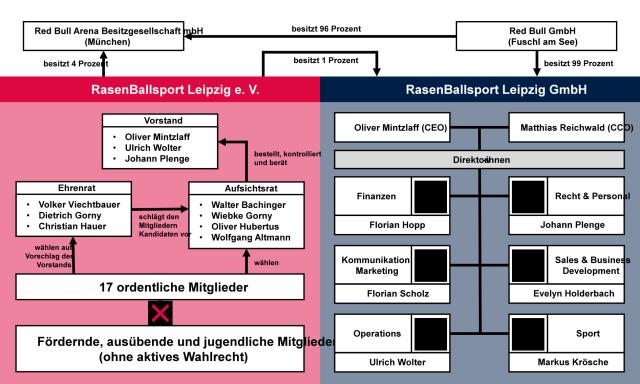

在升級過程中,值得一提的是,“RasenBallsport Leipzig e.V.(萊比錫草地球類運動注冊協會)”俱樂部在2014年因升入德乙,按德國職業聯盟的相關規定必須公司化,所以注冊成立了“RasenBallsport Leipzig GmbH(萊比錫草地球類有限責任公司)”。其中,1%的股份歸俱樂部,紅牛公司則占99%的股份。從“e.V.(德語eingetragener Verein的縮寫,意為注冊協會)”到“GmbH(德語Gesellschaft mit beschrankter Haftung的縮寫,意為有限責任公司)”,從社團性質到公司性質,在概念上已有本質差異。

(RB萊比錫俱樂部與俱樂部公司對照圖)

在這個過程中,紅牛公司能進軍德國足壇,最初也是通過“公司與公司”間的合作完成的,而不是“公司”收購“俱樂部”這樣一個被絕大多數人所誤解的過程。而且,除國內媒體與網絡一直將“RB Leipzig”譯為“萊比錫紅牛”外,不管德國抑或其他國外媒介,都沒有將其稱為“紅牛”。也就是說,恰恰是國內理解方面出現了偏差,將“俱樂部”與所屬“俱樂部公司”混為一談,以此來認定中國足協中性化的規定不合時宜,這顯然是在錯誤理解的基礎上越走越偏。當然,中國足協在擬定相關規定過程中,將原本希望的俱樂部名稱“中性化”變成了事實上的俱樂部公司名稱“中性化”,則是另外一個話題。

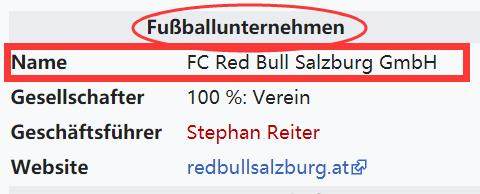

實際上,RB萊比錫俱樂部是紅牛公司所收購的全球范圍內第五家職業俱樂部,與先前四家(薩爾斯堡紅牛、紐約紅牛、巴西紅牛以及加納紅牛)最大的不同之處,就是俱樂部名稱中沒有公司的名稱,這是德國足協、德國職業聯盟在章程中的具體規定所致。相比之下,奧地利、巴西、美國以及加納因為各自足協在這方面沒有明文的具體規定。而且,即便是沒有具體規定,像紅牛公司收購奧地利“薩爾斯堡SV奧地利人俱樂部(SV Austria Salzburg)”時,也不是收購的俱樂部本身,而是收購了俱樂部成立于2000年1月的“Salzburg Sport AG”公司。(注:“AG”是德語“Aktiengesellschaft”,意為“股份有限公司”。)但原先的薩爾斯堡SV奧地利人俱樂部早在1933年就已成立,擁有廣泛的社區球迷和會員基礎,球迷與會員因紅牛收購而產生分歧,其中一派在2005年重新以原名成立了一家全新俱樂部,并從當時最低的第七級別聯賽開始打起。這其實也就再一次佐證了記者在先前一文中反復強調過的“俱樂部”與下屬“俱樂部公司”之間的矛盾無處不在一說。

(薩爾斯堡紅牛俱樂部-社團性質)

(薩爾斯堡紅牛俱樂部-公司性質)

這里還需要特別強調的是,同樣是紅牛公司控股了俱樂部公司,但RB萊比錫和薩爾斯堡紅牛就屬于兩種截然不同的運作模式。像RB萊比錫,德甲聯盟的參賽許可證在“俱樂部公司”手中;而薩爾斯堡紅牛隊參加奧地利職業聯賽的許可證,則依然還在“俱樂部”手中。這里就不再具體展開介紹了,由此可以看出,同為歐洲職業足球、職業俱樂部,但各國情況也并不完全相同,期間還涉及到諸多復雜的法律問題與歷史原因,我們對歐洲職業足球的了解顯然太過膚淺。

上面介紹了這么多,核心其實只是想說明一點,即“俱樂部”與“俱樂部公司”是兩個概念,真正應中性化的是俱樂部而不是俱樂部公司的名稱。恰恰因為概念不同,各國和地區的職業聯賽規則不同,在具體的隊名問題上,有的可以有“冠名商”,有的就不允許出現“冠名商”。從俱樂部運營與市場開發角度來說,允許“冠名商”當然是更有利。但這顯然需要各國和地區根據自身不同情況首先來擬定相應的規章制度,簡單地把歐美那一套往中國職業足球身上生搬硬套,顯然缺乏科學性和合理性。

公司中性名才有股權多元化

從另一個角度來說,要求“俱樂部”所屬的“俱樂部公司”名稱中性化,某種意義上也沒有錯。因為只有中性名,才有可能吸引其他企業或公司來贊助,俱樂部通過出讓“冠名權”而獲得更多的運營收入,甚至很有可能是一個“大單”。

當然,像本文開頭所提到的“爺爺輩”公司去冠名“孫子輩”公司的球隊屬于特例,但這恰恰是過去20多年來中國足壇的所謂“職業俱樂部公司”司空見慣之舉,差異在于:中國的冠名商都是“父親輩”每年直接掏錢給“兒子輩”輸血,然后為顯示輸血來源,加上了冠名。如果不輸血,則“兒子輩”根本無法存活。而日本職業足壇,“爺爺輩”公司與“孫子輩”公司之間沒有“輸血”一說,“孫子輩”公司(足球俱樂部公司)完全是靠自我造血、自我經營而存活,如果有冠名,日子可能過得好一些;沒有冠名,則可能過得苦一些。但俱樂部公司名稱中性化的意義并不在于是否有冠名商,而是在于俱樂部公司可以不斷增資擴股,真正落實《五十條》中所提出的“優化俱樂部股權結構”。

以本文開頭所提到的“浦和紅鉆有限責任公司”為例。該公司成立于1992年3月,成立之初的名稱是“三菱汽車足球俱樂部有限公司”。公司名稱中允許企業名稱的存在,恰恰就是本文前面所提到的日本職業聯賽發展初始階段的過渡期中允許這種情況存在。

至1996年12月,也就是日本職業聯賽運營第四年結束之際,公司第一次增資擴股,埼玉縣與浦和市兩個自治體(相當于國內的省政府與市政府)分別購買了俱樂部5%的股份,資本金由成立之初的5000萬日元變成了9000萬日元,而三菱汽車依然占股90%。同時,俱樂部公司的名稱也相應地變成了現在的名稱。

至2000年,俱樂部公司的股份被稀釋成了29個股東,包括埼玉縣內的其他公司或企業,三菱集團下屬的其他公司,另有兩個縣、市政府,資金增加到了1.6億日元。最近一次增資擴股則是在2017年,即現在的43個股東,另有兩個縣、市政府,注冊金額為2.728億日元。

日本的職業足球俱樂部公司幾乎都是這樣的模式。對照中國足壇,自1992年紅山口會議至今,職業化發展歷程中其實有很多次機會,完全可以實施職業俱樂部名稱的中性化、職業俱樂部公司名稱的中性化,從而實現股權結構的多元化。遺憾的是,過去這些年來,中國足球搞“職業化”的出發點和動機總是圍繞著成績這個“指揮棒”展開,以成績作為評判的標準。就像1994年職業聯賽出臺后,中國足球的歷任掌門人總想要一個“標志性成果”——進軍世界杯或進軍奧運會,以此來證明“職業化足球改革是成功的”,從而忽略了中國足球職業化進程過程中的諸多基礎性建設工作、實質性的改革與步驟,導致長期以來一直被外界稱之為“偽職業”,包括不斷為外界所詬病、如今直接導致中國足球一地雞毛的“金元足球”,也是長期以來忽略基礎性工作,卻指望快速見效、取得成績所結出的惡果。

某種程度上,中國足球職業化進程快30年,期間“埋下的坑”不是靠中國足協下發一個“名稱非企業化”的《通知》就可以填上的。當然,這個通知的實質是亡羊補牢,“補”日本足球職業化起步階段就已完成的那一“課”。只不過,稍令人遺憾的是,政策的擬定者對“俱樂部”與“俱樂部公司”的理解依然存在著偏差,而且沒有將俱樂部公司股權結構的多元化與名稱的中性化同步展開,這才是問題與爭議的核心。

當然,必須看到,中國足球的發展受到諸多客觀因素的局限。譬如,中性化問題早在三年多前就已有相關的文件,但文件草擬好之后遲遲未能正式公布。這顯然與中國足球的領導人變更過快等情況有很大關系。假設類似決定三年前就已作出,至2021年必須全面實施,且不僅僅是名稱中性化,更要求股權結構多元化同步展開,因為有三年緩沖期,或許完全會是另外一番情景。但這些并不是中國足協這個層面就可以解決的。

應允許同名“二級公司”存在

如果說,中國足協下發的有關名稱非企業化《通知》中真有什么“BUG”,恐怕還是規范與要求中的第六條,即“俱樂部或俱樂部股東、投資人出資設立的其他企業或俱樂部關聯方(不包括足球培訓機構、比賽場館或訓練基地運營機構、體育專項醫療康復機構等),未經中國足協或中國足協授權機構事先書面同意的,不得使用俱樂部的全部或部分名稱作為該企業或關聯方的名稱;俱樂部或俱樂部股東、投資人已有符合上述情形名稱企業的,原則上應在俱樂部完成2021賽季注冊備案后6個月內完成該企業的更名手續。”

這個要求背后的潛臺詞是希望體現“唯一性”,但問題就在于先前曾反復提到的,即“俱樂部”與“俱樂部公司”是兩個完全不同的概念。中國足協所希望的“唯一性”應該是“俱樂部”的唯一性,也就是全中國就只有一家該名稱的足球俱樂部,但“俱樂部公司”卻未必是唯一的,在國內工商部門注冊的公司同名的不會少,差別在于類別、類型等,因為工商部門都允許“一個名字可以在不同行業內使用”,這也是“山東魯能泰山”更名“山東泰山”很快能獲得工商部門通過的原因。

換一個角度,《通知》在某種程度上,這其實是剝奪了俱樂部公司進一步擴大自身品牌運營的資格與機會。作為一個“俱樂部公司”,完全有權成立下屬二級子公司,在工商部門注冊時,要求是“企業名稱中不得含有另一個企業名稱,企業分支機構名稱應當冠以其所從屬企業的名稱。”但這顯然與上述的要求存在著沖突。

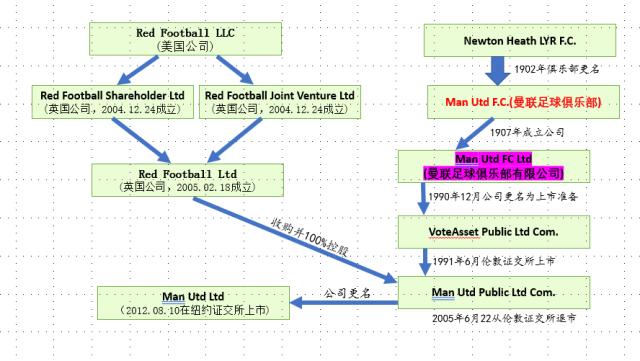

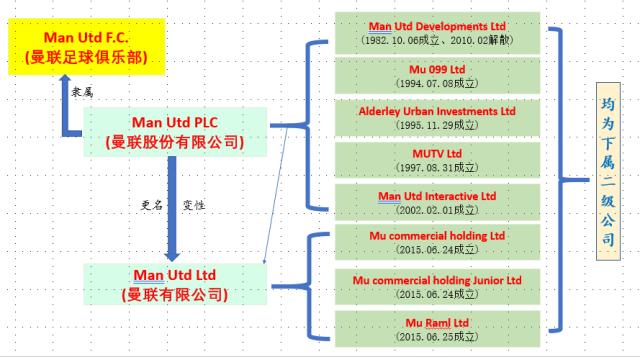

就以曼聯俱樂部為例,先看兩張圖:第一張圖是曼聯足球俱樂部成立公司之后的演變圖,即如何從一個股份有限公司變成有限公司,又如何完成在倫敦證交所上市、退市,最終又在紐約證交所上市。但這并不是本文的重點,重點還是在第二張圖,即曼聯足球俱樂部有限公司下屬的各種二級公司,圖中的二級公司還只是部分。

(曼聯俱樂部公司演變示意圖)

(曼聯俱樂部公司下屬二級公司)

像“Manchester United Television Ltd.(曼聯電視有限責任公司)”是曼聯俱樂部為自身宣傳而專門成立的一家下屬二級公司,也就是為球迷們所熟知的“曼聯電視臺”,采用公司化運作,目前有工作人員近200人。對照足協《通知》中的要求,不屬于“足球培訓機構、比賽場館或訓練基地運營機構、體育專項醫療康復機構等”,似乎就不能叫“曼聯電視有限公司”了。

再譬如,“Manchester United Interactive Ltd.(曼聯互動有限責任公司)”也是曼聯俱樂部為自身品牌宣傳而專門成立的一個下屬二級公司,組織球迷之間的各種聯誼互動等。按足協的最新《通知》,似乎也不能成立這樣一個名稱的公司。

至于格雷澤家族接管曼聯后專門成立的名為“Manchester United(簡寫為Mu) Raml Ltd.”的下屬二級有限責任公司,按足協《通知》,更是一個“不合規”公司,因為該公司是負責推銷曼聯品牌,并負責銷售贊助企業阿迪達斯授權許可產品的一家公司,而且還在全球展開業務。但是,該公司符合工商部門“企業分支機構名稱應當冠以其所從屬企業的名稱”的要求。

當然,這對現階段的中國職業足球、足球產業運營而言,并不是什么大問題,畢竟國內的職業足球俱樂部公司尚未發展到這一步,未來可以根據實際情況進行調整。

其實,寫下這么多,只是想說明一點,“足球職業化”并不是簡單的“燒錢”。職業足球必須擁有精細和完美的系統與體系,需要有專人花費大量的時間去進行專門的深入研究,并據此擬定科學而合理的規劃,并非“拍腦門”一蹴而就。